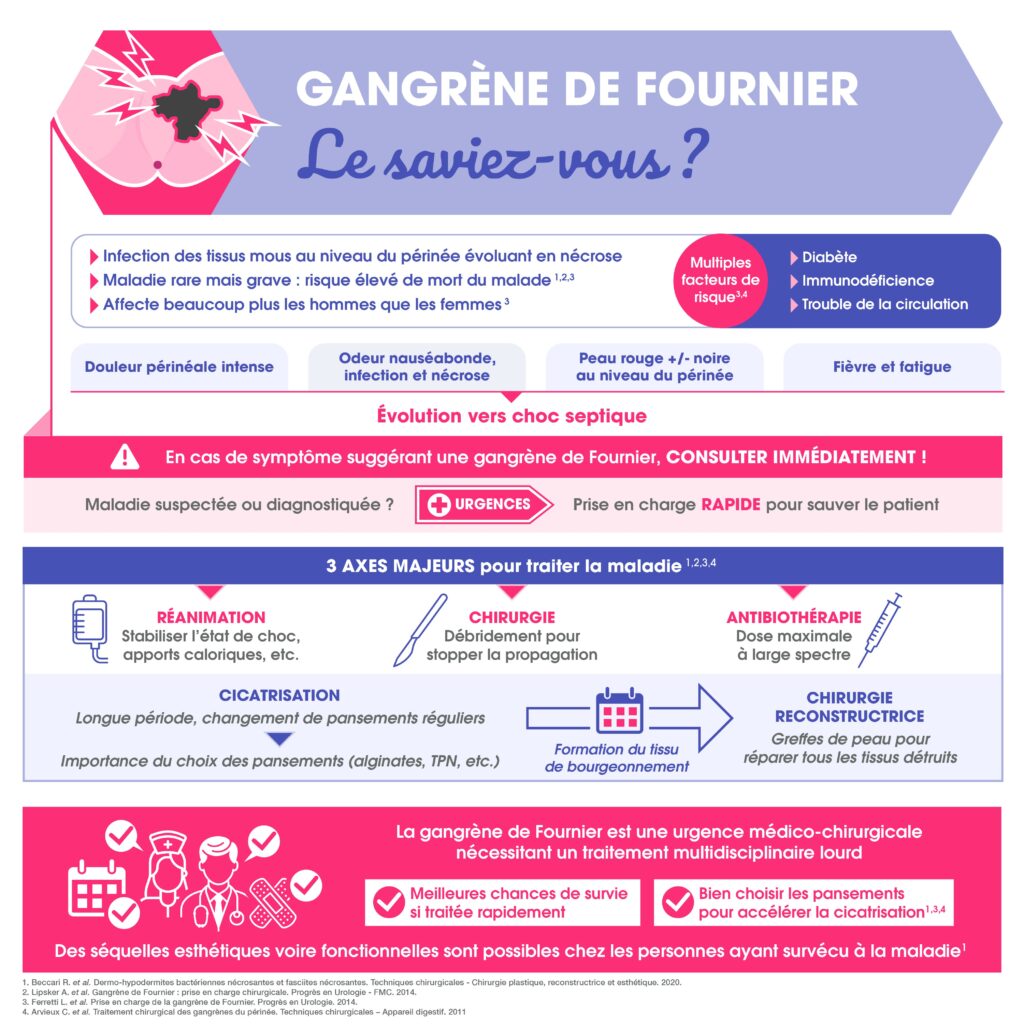

Gangrène de Fournier

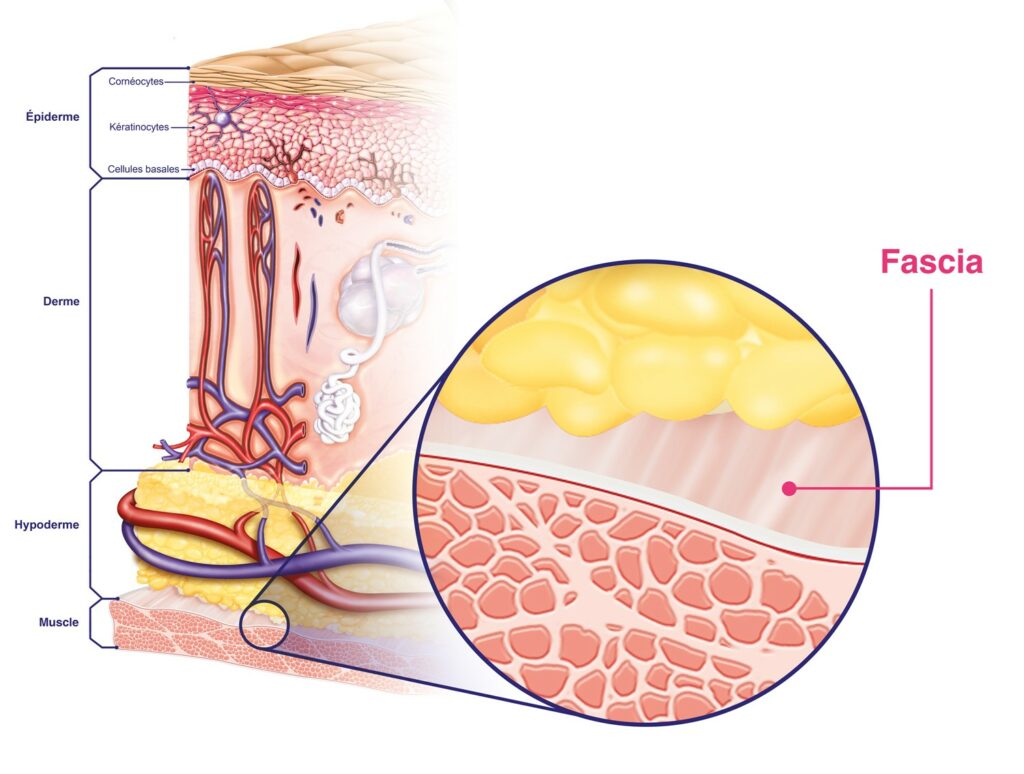

Découverte en 1883 par Jean-Alfred Fournier, la gangrène de Fournier est une maladie rare mais extrêmement grave et souvent fatale si elle n’est pas prise en charge rapidement. Également appelée « fasciite nécrosante périnéale », il s’agit d’une infection bactérienne des tissus mous atteignant les fascias (Fig. 1) au niveau du périnée et des organes génitaux et qui évolue en nécrose.

Figure 1. Lors d’une gangrène de Fournier, l’infection atteint le fascia et conduit à sa nécrose.

La gangrène de Fournier est une urgence médico-chirurgicale absolue nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire.1,2,3,4

Épidémiologie

- Étant une affection rare, il y a peu de données épidémiologiques, mais toutes les études menées montrent que la maladie est beaucoup plus fréquente chez les hommes, avec une moyenne d’âge de 50 ans3.

- Le taux de mortalité de la gangrène de Fournier varie selon les études, il est estimé entre 20 et 80 %1,2,3.

- Les facteurs de risques sont liés à une baisse de l’immunité ou des troubles de la circulation3,4: diabète, hypertension, obésité, alcoolisme, infection par le VIH, néoplasies, corticothérapie prolongée, insuffisance rénale chronique, etc.

- La maladie peut notamment survenir lors d’épisodes post-traumatiques ou post-opératoires3,4.

Symptômes

La phase initiale est rarement détectée, car les symptômes sont relativement discrets et la maladie est méconnue des médecins et chirurgiens. Les signes cliniques évoluent généralement de façon rapide voire fulgurante, on retrouve notamment :

- Douleur périnéale intense

- Odeur nauséabonde caractéristique de la nécrose tissulaire infectieuse

- Zones cutanées rouges, noires et vertes au niveau du périnée à évolution rapide (la vitesse d’extension de ces zones peut atteindre jusqu’à 2 cm par heure)

- Fièvre intense

- État de conscience altéré

Le risque principal est l’évolution vers le choc septique pouvant entraîner la mort.

Prise en charge médicale et chirurgicale

1. Phase d’urgence

Afin d’assurer la survie du patient, un traitement d’urgence doit être mis en place le plus vite possible. Il se base sur 3 axes1,2,3,4 : réanimation, chirurgie et antibiothérapie.

- Les mesures de réanimation dépendent de la gravité des symptômes. Un traitement de l’état de choc et ses conséquences, des apports caloriques ainsi qu’un traitement avec anticoagulants sont notamment nécessaires.

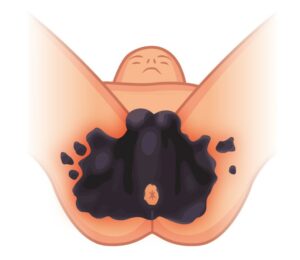

- La chirurgie initiale consiste en une excision de l’intégralité des tissus nécrosés1,2,3,4 (Fig. 2), ce qui permet de stopper la progression de la maladie. Tous les tissus dévitalisés/nécrosés sont retirés jusqu’à obtenir des saignements, ce qui implique une gestion importante de l’hémostase à l’aide de pansements hémostatiques adaptés1,3,4.

- Le traitement antibiotique initial est dit « probabiliste » : il doit être à large spectre et à dose maximale1,2,3,4. Il sera adapté par la suite en fonction de l’évolution clinique et des résultats obtenus.

Figure 2. Le débridement des zones nécrosées est impératif

Une colostomie (dérivation digestive) est souvent nécessaire2,3,4, tandis que la dérivation urinaire est systématique2. Chez les hommes, les testicules sont également protégés en étant placés au niveau des cuisses2,3.

2. Phase de cicatrisation

Une fois la nécrose stoppée et le patient stabilisé, la prise en charge en soins continus permet d’assurer la cicatrisation du patient. Les pansements sont changés tous les jours voire tous les 2 à 3 jours, l’objectif étant d’obtenir le bourgeonnement de la/les plaie(s)1,2,3,4. Le choix du pansement est donc primordial pour accélérer le processus de cicatrisation. La thérapie par pression négative est également utilisable durant cette phase2,4.

3. Chirurgie reconstructrice

Étant donné l’importance de la perte de substance tissulaire, le recours à la chirurgie reconstructrice est nécessaire1,2,3. Elle est réalisée une fois la nécrose disparue et l’apparition du tissu de bourgeonnement. La greffe de peau assure une réparation tissulaire plus rapide et permet la reconstruction de toutes les zones (scrotum, fourreau de la verge, etc.)3.

Conclusion

La gangrène de Fournier est une maladie rare mais mortelle qui nécessite un traitement multidisciplinaire lourd et en urgence1,2,3,4.

Ce traitement d’urgence repose systématiquement sur 3 axes (antibiothérapie, réanimation et chirurgie).

Ensuite, une longue période de soins et de pansements permet la guérison avant une opération de chirurgie reconstructrice.

Références

- 1 – Beccari R. et al. Dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes. Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. 2020 ; 33(1):1-16

- 2 – Lipker A. et al. Gangrène de Fournier : prise en charge chirurgicale. Progrès en Urologie. 2014 ; 24:80-85

- 3 – Feretti L. et al. Prise en charge de la gangrène de Fournier. Progrès en Urologie. 2014 ; 24:25-31

- 4 – Arvieux C. et al. Traitement chirurgical des gangrènes du périnée. Techniques chirurgicales - Appareil digestif. 2011 ; 40-695

Pour en savoir plus sur la cicatrisation des plaies, découvrez nos articles dédiés.